こんにちは、ユウキ(@yuki_housebuild)です!

土地情報などに、「セットバックが必要」と書かれている物件がありますね。

セットバックは後退道路とも言われます。今回はセットバックの詳しい意味、どんな土地で必要なのか、制限されることなどを解説します。

>> 「今検討している会社以外にもっと良いハウスメーカーがあるのでは…?」と思ったら、かんたん手軽に他社にプラン作成を依頼し後悔の無い家づくりを。詳細はこちら

-

-

仙台アパート外壁塗装

不動産の修繕・外壁塗装なら「仙台アパート外壁塗装」にお任せください!管理会社・仲介リフォーム業者を通さない直接工事だからスピード対応、低価格・高品質を実現可能です!

続きを見る

セットバックとはなにか

簡単に言えば「道路が狭いから後ろに下がって家を建ててね」ということです。

順を追って説明していきましょう。

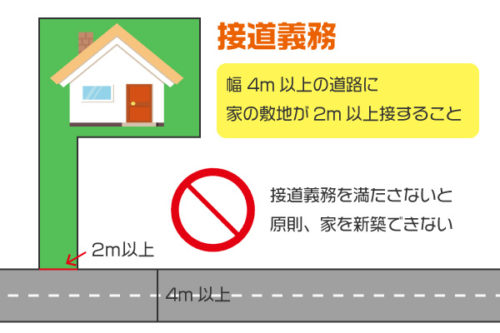

住宅は前面道路に2m以上接する必要がある

まず、都市計画区域内の道路は建築基準法により住宅は前面道路に2m以上接していなければなりません(接道義務)。

これは緊急時の避難のため。火災や地震などの不測の事態が起きたときに避難・救出経路を確保するためにも重要なことです。他にも日照や通風を確保する意味もあります。

なお、都市計画区域外ならこの話は関係なくなりますが…大抵の住宅地は区域内と思っていていいでしょう。

前面道路の幅は4m以上あること

そして道路は建築基準法で幅が4m以上あることが条件となっています。4m未満だと消防車両がスムーズに入ってこれない・延焼しやすいなど、これまた火災などの際に問題です。

まとめると、「幅4m以上の道路に2m以上の敷地が接していないといけない」ということになります。

4mより狭い道路はセットバック

…ですが、すべての道路が4m以上の幅があるとは限りませんよね。昔につくられた道がそのまま残っているような場所なら、2mほどしかないこともあります。

当然、国や自治体もそのことは把握しています。なので「建築基準法が施行された日(昭和25年11月23日)より前から使われていた道路」だと指定を受けていれば、幅が狭くても建築基準法にのっとった道路として認められる=家が建てられるんです。幅員4m未満の道路を「2項道路(建築基準法第42条第2項に規定されていることから)」「狭あい道路」と呼びます。

法に認められた細い道路。消防車が通れる幅を確保するため、これから家を建てる人は道から後退して建てましょう。となるのです。

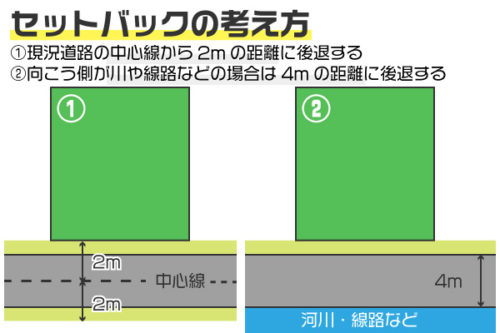

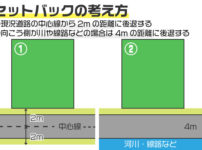

セットバックする場合、道路の中心線から最低2mの距離をとらなければなりません。

例えば道路幅が3mだとすると、道路の中心からは1.5m。2m離れるためには50cm以上後退(セットバック)する必要があります。

なお、道路の向かい側が川や線路などの場合は向こう側から4m離れることになります。お向かいさんがいないので単純に4m幅をつくるということですね。

土地の基礎知識 関連記事

セットバックによる住宅建築への影響

セットバックした場所には塀や門は作れない

セットバックした分の敷地は自分の土地として購入したとしても「道路」として扱われます。

道路なので建物はもちろん、フェンスや塀、門などは作れません。消防車が通れるスペースの確保が重要なので、車を停めたりするのもいけないことです。自分の土地であってそうでない…という感じですね。

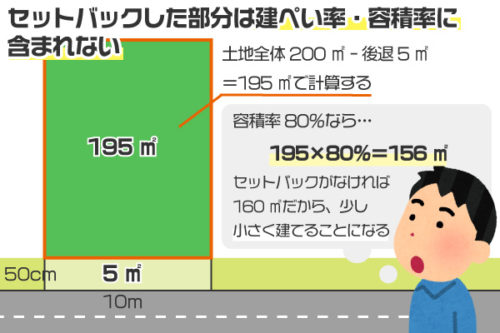

セットバックした土地の建ぺい率と容積率

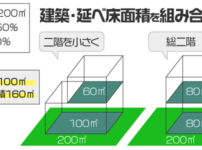

セットバックした部分は建ぺい率・容積率を計算するときの敷地面積には含まれません。建ぺい率と容積率の詳しい説明はこちらをご覧ください。

例えばもともと200㎡の土地で、50cm後退×横幅10mとすると5㎡の面積を除外することになります。200㎡-5㎡=195㎡を敷地面積として建ぺい率・容積率を算出します。

容積率80%の土地なら延べ床面積156㎡まで、建ぺい率50%なら98㎡の建築面積までとなりますね。セットバック部分を減らすとちょっと小さめになってしまいます。微々たるもののような気がしますが、もともと小さめの土地だとバカにはできないかなと。

セットバックとお金

セットバックにかかる費用

セットバック関係の費用負担はケースバイケース。測定や登記申請など諸々のお金がかかりますが、買い主・売り主のどちらが負担することもあるようです。不動産会社や建築会社に確認しておきましょう。

また、前面道路が公道・私道かでも変わってきます。

公道からセットバックする場合、自治体によって補助金が出ることがあります。工事費用等も自治体持ちになるところもあるので、問い合わせてみるよよいでしょう。また、これも自治体によりますがセットバック部分を買い取ってもらう・寄付できる(後述します)可能性もあります。

前面道路が私道なら、当然自治体の補助金などはもらえません。更にセットバック部分の権利は自分になるため固定資産税がかかることも。固定資産税については次の項目で。

セットバックした土地の税金がかかる?

セットバックしたとしても、そのままでは宅地として所有していることになるので固定資産税がかかることが…。

非課税申告も可能な自治体もあるため、固定資産税担当課に問い合わせましょう。非課税申告書や地積測量図が必要になるケースがほとんどのようですが、地方税のため自治体により必要書類に違いがあることも考えられます。直接確認するのが間違いありません。

非課税申告のほかには登記簿上の地目を「公衆用道路」に書き換えるという手もあります。土地家屋調査士に調査依頼したうえでセットバック部分を分筆(分割して登記すること)、公衆用道路に変えることで非課税になります。手続き関連のお金はかかりますが…。

セットバックした土地は寄付できる

セットバック部分を所有せず、寄付してしまうという手もあります。土地の分筆、所有権も移転して手元から離れます。手続きの費用は自治体持ちになるケースが多いようですが、これも地域によることと時間がかかるのがネックです。あらかじめ寄付するか自己管理にするか検討しておくとよいでしょう。

セットバック関係の手続きはプロがやってくれる

セットバックするには「実際に4m未満なのか」「中心線はどこなのか」「誰が管理するのか」など、自治体との協議(狭あい協議)が必要不可欠です。

担当課に出向いたり測量したり、場合によっては分筆登記をしたり…などなかなか手間がかかります。これを素人がやろうとすると大変です。

ほとんどの場合は建築確認申請と同じくする(というか狭あい協議が終わらないと建築確認が取れない)ので建築会社もしくは土地家屋調査士などが行ってくれます。

セットバックは必要なもの。その土地で建てたいか考えよう

セットバックは防火、通風、採光など安全・安心な街づくりのためには必要なもの。目星をつけた土地がセットバックを必要としているならやむを得ないところです。

買い主(施主)が手続きをすることはあまりないので、負担に感じるほどではないでしょう(時間がかかる可能性はありますが)。

セットバックありでも「道路とみなす部分があって、そこにはモノを置けない」と理解していれば通常通りと思って差し支えないかと。むしろセットバックして使いやすい道路にしていく、資産価値をあげていくとも考えられる。

後退する面積で間取りの計画に支障が出ないか?狭い道路が多い地域なら通行に不便はないか?などその土地で建てるメリットとセットバックを天秤にかけて考えたいところです。

土地の基礎知識 関連記事

一生に一度の家づくりで後悔しないために…

- 商談を進めているハウスメーカーの対応がいまいち良くない…。

- 今検討している会社以外にも、他にもっと良いハウスメーカーがあるのでは無いか?

- 家づくりで失敗したくないから、誠実で実力のあるハウスメーカーに依頼をしたいが、探し方が分からない…。

家づくりを進めている方で、このような悩みを抱えている人は多いのでは無いでしょうか。

他の会社を比較したくても、ハウスメーカーにプランを作成して貰うにためには、展示場に行って「相談」→「商談」→「間取図案作成」→「商談(展示場に再訪)」というプロセスを踏む必要があり、それは正直かなりの労力を使います。

ただでさえ、仕事や育児で日常が大変なところに、数社に同時進行でプラン作成を依頼するのは腰が重い…。と感じている方は多いでしょう。

消耗する事無く自宅にいながら手軽にハウスメーカーを比較するためには「”タウンライフ家づくり”という、間取プラン一括作成サービス」を活用する事がオススメです。

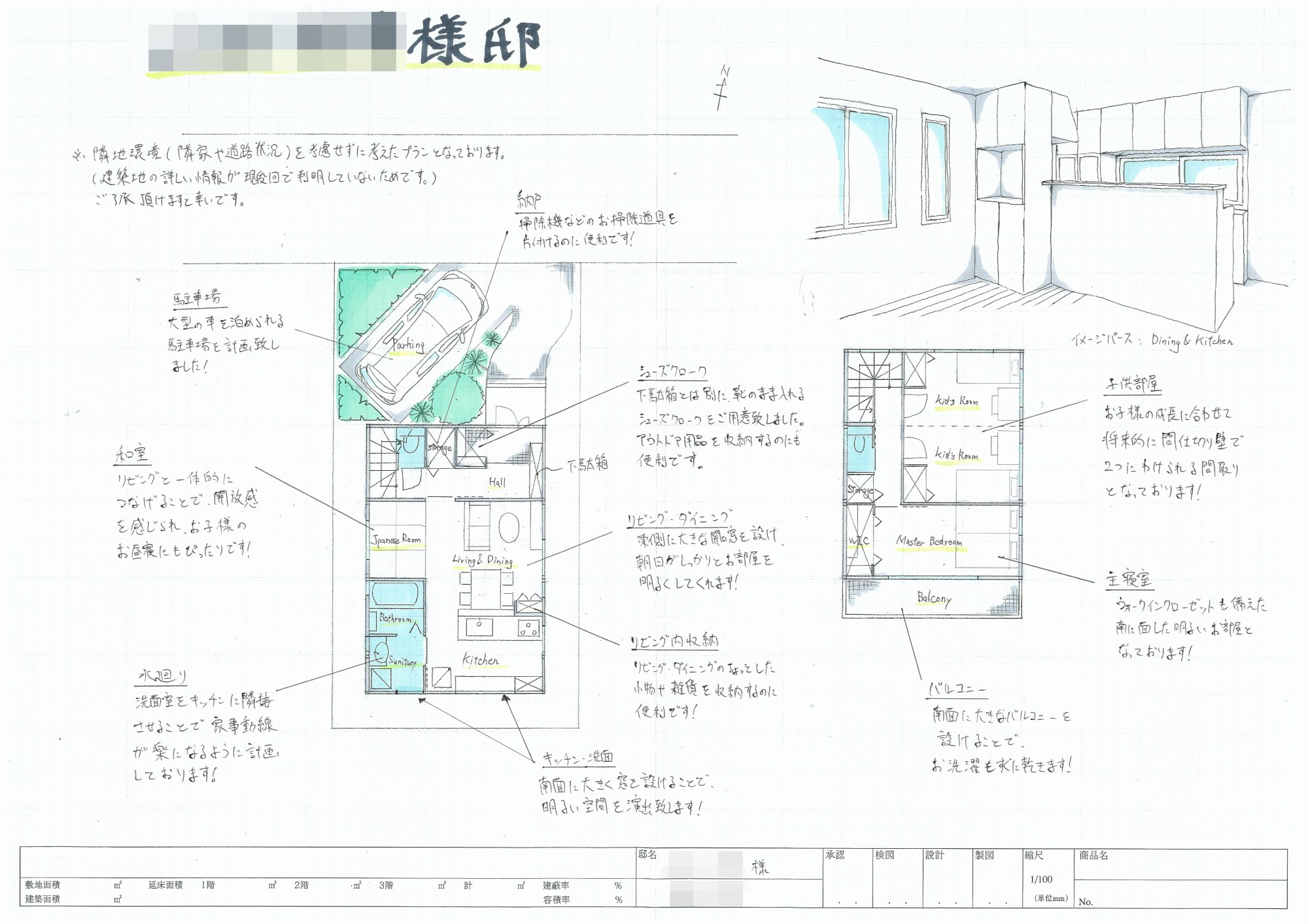

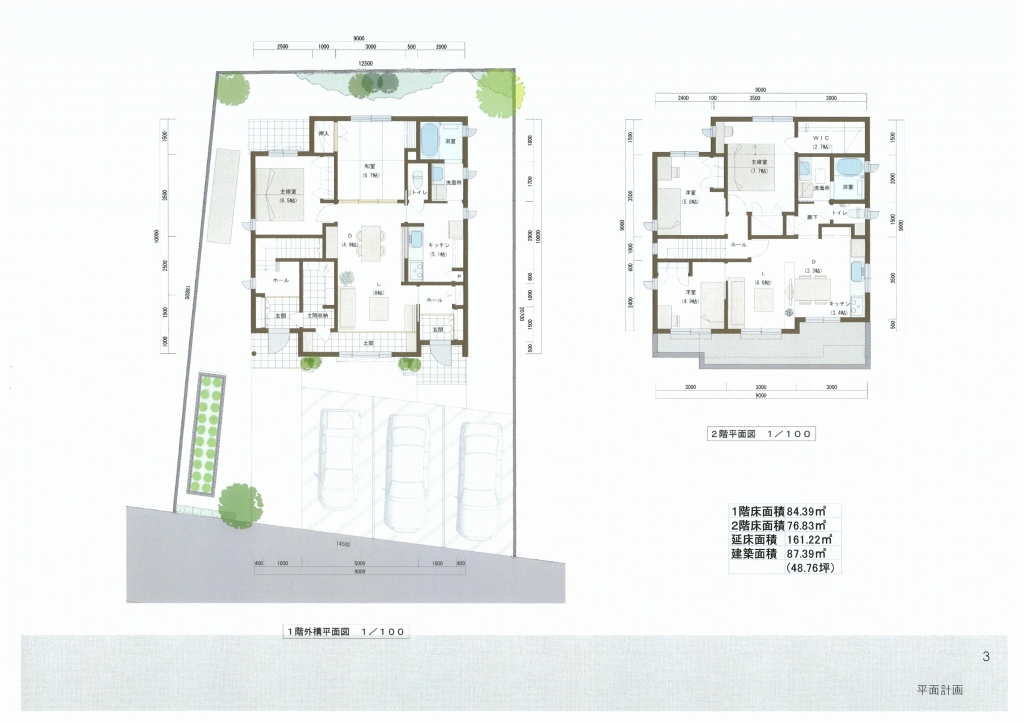

※上の資料は実際にタウンライフ家づくりで作成してもらったプラン実例になります。

タウンライフ家づくりでは、「積水ハウス」、「セキスイハイム」、「住友不動産」、「タマホーム」、「三井ホーム」、「ミサワホーム」etc…等といった全国600社の大手~中堅ハウスメーカーから、一括で、無料で、手軽に家づくりプランの作成を依頼する事が可能なサービスになります。

![TOWA[1]](https://housebuild-labo.com/wp-content/uploads/2019/08/c71fe2155fef478088b70195812454b4.jpg)